5月16日晚17点整,苏州大学独墅湖校区的601号楼音乐厅内,灯火通明、人头攒动,由音乐学院与艺术教育中心联合主办的“能不忆江南”古诗词歌曲音乐会正于此刻拉开帷幕。在苏社青协的筹备组织下,30名钟情古风艺术、热爱传统文化的学子也在此音乐厅里齐聚一堂,共同参与了这场跨越千年的,古典诗词与现代音乐的精彩对话。

诗韵风雅

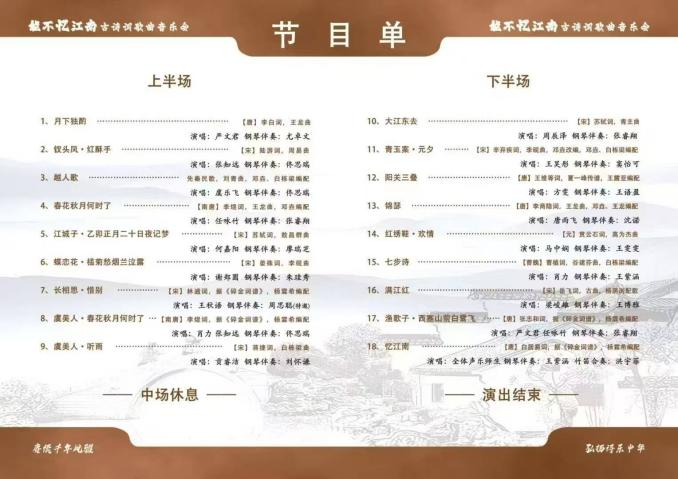

本场古诗词歌曲音乐会,以唐诗宋词为经纬,将十余首为人们耳熟能详的千古经典串联于一堂,构建起一场贯通古今的美学洗礼——《青玉案·元夕》《虞美人·春花秋月何时了》《渔歌子·西塞山前白鹭飞》等演出节目,凭借女声独唱、男声重唱、师生合唱等多种演唱形式,再辅以钢琴、竹笛的中西器乐伴奏,巧妙婉转地将诗词里的言语意境同音乐的旋律节奏完美交织。

开场曲《月下独酌》的钢琴前奏如清泉流淌,演唱者严文君老师的嗓音空灵缥缈,将“举杯邀明月,对影成三人”的孤寂与超然娓娓道来;苏轼名篇《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》的钢琴伴奏,则以回旋低音的节律铺陈“十年生死两茫茫”的深沉哀思,渲染月下二人深情对视的朦胧画卷……琴键起伏、歌声顿挫,乐音的符号细雨般漫过观众席,闭目凝神、指尖轻敲椅背,千年的孤高与愁长力透时光阴霾,悄然叩击着台下学子的被唤醒的心扉。

而当《满江红》的磅礴旋律以雷霆之势迸发,铿锵的演唱更引得全场的屏息凝神——钢琴伴奏疾风骤雨般席卷全场、“怒发冲冠”的唱词如金石掷地惹人惊异,爱国豪情的昂扬激荡下,观众席中脊背挺直、双拳紧攥的同学比比皆是;此番恢弘场面,更使美育之伟力在即刻化作青年血脉中牢不可破的文化自觉,催人奋进。

《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》的凄怆花腔、《虞美人·听雨》的沧桑吟叹、《七步诗》的顿挫悲音……引入竹笛伴奏、师生共同合唱的《忆江南》则将本次审美实践推向了高潮与尾声。清越笛声和跃动琴声穿云裂帛,联同浑厚而清丽的众人之声共绘“春来江水绿如蓝”的江南盛景;合唱声浪和竹笛华彩汇聚攀升,引发观众席间久久不息的如潮掌声与真情喝彩。

心源哲思

这场古诗词歌曲音乐会里的每一曲目,皆是诗词与音乐的深度交融,亦是美育课堂的生动注脚。或随旋律节奏振奋身躯、或不由间记录舞台瞬息,审美和艺术的感染力消弭了舞台与观众席的物理界限,使同学们仿佛置身漫步在“烟雨江南与金戈铁马”交织而成的时空廊道,让审美体验从感官愉悦升华为精神共鸣——

庄雨豪:琴键落处,千年诗魂叩击心扉。严文君《月下独酌》以孤傲之声描摹太白醉影,寂寥中透出超然;周晨萍《大江东去》挟江涛奔涌,东坡的苍茫竟在胸腔轰鸣。终章《忆江南》笛音如水,师生和鸣间,江花胜火凝作掌心温热。原来诗词从不是纸间枯墨,而是血脉里蛰伏的脉搏——当古调与新声共振,方知华夏文脉早已深植魂灵,每一次吟唱皆是唤醒。

杨雨硕:这次的“能不忆江南”古诗词歌曲音乐会融合了中国古典诗词艺术与现代器乐声乐艺术,为我们带来了一场视听的盛宴。在长达两个小时的过程之中,我们的身心都得到了音乐中中华传统音乐美的浸润,悠扬的钢琴乐曲与演唱者动人的歌后使我们全场全身心的沉浸其中。最后由老师带领其他学生的演唱《忆江南》与《关雎》更是为此次歌曲音乐会画上了圆满的结束符。

刘馨平:穿梭在唐诗宋词的烟雨中,歌曲为我们带来了古代诗词更深的理解。不管是开头钢琴曲的娓娓道来还是演唱者抑扬顿挫的歌声,都让我们感受到诗词背后那细腻的灵魂,穿越千年,在此刻与我们共鸣。或许这就是音乐的魅力,它让听者为之动容,与古诗词相结合,又让我们体会到千年前的悲欢离合。

芳辰待启

当最后一点音符消散,音乐厅穹顶下仍萦绕着炽热的艺术余温;而我们中华民族的优秀传统文化便已在潜移默化间,以最柔软却最持久的力量,为当场所有新时代的青年们铸就着中国精神的“根与魂”。

往后未来,社会学院仍将接续地以多元活动为载体,让更多学子在美育文化的浸润中,踊跃撰写独属于每位青年自己的美学篇章!

《力量》为社会学院美育品牌,旨在培养社会学院学子认识美、体验美、感受美、欣赏美和创造美。

图文:蒋梓涵

审核:贾扬娣